視線・目線によって、ものの見え方は違ってきます。

山は、人間から見ると「山」でも、動植物にとって「家」です。

海も、人間から見ると「海」でも、魚たちにとって「家」です。

山や海を荒らすことは、動植物や魚たちにとって、大変な迷惑行為です。

- 『心がほっとする ポケット 般若心経』から

- 「嫌なヤツ」「性格が悪いヤツ」思うのも決めつけ?

- 大切なもの、それは家(家族)

- 海洋汚染「マイクロプラスチック問題」

- 『ヒグマそこが知りたい』木村盛武

- 【自他共栄】柔道の創始者、嘉納治五郎先生の言葉

『心がほっとする ポケット 般若心経』から

ヒントをくれたのはこの一冊です。

引用します。

目の前にある山は、本当に「山」なのか?

禅には、「山は山にして、山に非ず」という言葉があります。

私たちは「これは山だ」と考えますが、そこには草木や動物、土や岩があります。

さらにいえば、それらは元素が寄り集まって成立したものです。

また、海や川は人間にとっては「水」ですが、生き物にとっては「家」でしょう。

自分の解釈で、勝手に「これは〇〇だ」と決めつけることの危うさや愚かさに気づきましょう。

仏教的な深い考察はさておき、私は「相手の視点(気持ち)になって考えることの大切さ」という当たり前のことに気づかされました。

忙しいとき、苦しいときには視野が狭くなり、どうしても自分の視点で物事を判断し、場合によっては他人を責めてしまうことがあります。

「他者には他者の視点がある」

忘れずに生活したいものです。

「嫌なヤツ」「性格が悪いヤツ」思うのも決めつけ?

誰でも、「あいつは嫌なヤツ、性格が悪いヤツ」と感じることがあります。

ですが、「あいつ」にはこちらには見えない様々な事情があるのかもしれません。

あるいは、人生観の違いなど。

視点や見方を変えると、全然違う「あいつ」が見えてくるはずです。

「あいつは○○だ」と人間性を決めつけることも危険で愚かな行為と言えそうです。

大切なもの、それは家(家族)

家は衣食住の場所です。自分、そして家族が暮らす場所でもあります。

家を守ること=家族を守ること

北海道で暮らしていると、時々、こんなことを考えることがあります。

「150年くらい前は、この辺りを熊さんがのんびり歩いていたんだろうな。

山の中をより平地をゆっくり歩きたいだろうな」

人間が開発を進めて、ヒグマが生活できる場所は山奥に限定されてしまいました。

ヒグマたちにとっては毎日が登山道を歩くようなものでしょう。

時には広い平らな土地を歩きたくなる気持ちにもなるのではないでしょうか。

だからせめて、人間もズカズカと動物の家に乗り込まないほうがいい。

どうしても入るなら遠慮しながら入らないとダメだと思うのです。

まして、ゴミを残すなんてもってのほか。

「あなたたちのお家に入らせていただきます」の精神が大切なのでは、と思います。

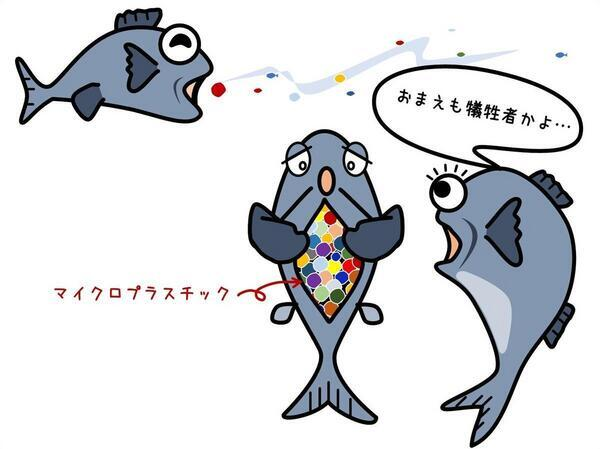

海洋汚染「マイクロプラスチック問題」

昨今、海洋汚染、特にマイクロプラスチック問題が話題になっています。

マイクロプラスチックとは直径5ミリメートル以下の小さなプラスチックのことです。

プラスチックごみは、風に乗り、雨に流されて河川を経て最後は海へと流れつきます。

それらは自然分解されずに細かなプラスチック片として残り、海中のゴミとなります。

そして、次の悲劇を招くとされています。(1~4まで順番に)

- 海に住む生物がエサと間違えて食べる

- より大きな生き物が食べる

- 海で獲れた魚を人間が食べる

- プラスチックに付随する有害物質が人間の体内に

実際人体にどのくらいの影響があるかは今後の研究に委ねられるのでしょう。

ですが、いずれにせよ体によいはずはありません。

人間が便利さを求めるあまり、猛烈な勢いで動植物の家、つまり自然を破壊しているわけですね。

動物達にも欲望はありますが、知恵が働くぶん人間の欲望は非常に厄介といえそうです。

枡野俊明さん監修の本からいろいろなことを考えるキッカケをいただきました。

スポンサーリンク

『ヒグマそこが知りたい』木村盛武

次は私の古くからの愛読書です。

木村盛武さんは、営林署職員として北海道の山野を歩き回った人です。

実体験に基づいた内容で、ヒグマの生態がとてもよくわかる一冊です。

『ヒグマそこが知りたい―理解と予防のための10章』木村 盛武(著)

【自他共栄】柔道の創始者、嘉納治五郎先生の言葉

「自他共栄」とは、「精力善用」と共に嘉納治五郎が創始した講道館柔道の指針として掲げられている言葉です。

互いに信頼し、助け合うことができれば、自分も世の中の人も共に栄えることができます。

そうした精神を柔道で養い、自他共に栄える世の中を作ろうというのが「自他共栄」の意味です。

引用元:柔道用語:自他共栄/ホームメイト

動植物と人間とが共に栄える世の中になるのが理想ですが、簡単ではないですね。

戦争や紛争。人間同士の「自他共栄」も実現できていないのが現実の世の中です。

「人間様」と言いつつも、その叡智は、まだまだ未熟のようです。

科学は進化しても、人間の心は全然進化していないのかもしれません。

今日は、私の雑感を書きました。

※2022年6月の記事を加筆訂正しました。

★過去記事もどうぞよろしく!

ポチッと応援していただけるとハッピーです!